鉄筋探査とは?

鉄筋探査は、非破壊で鉄筋の位置・かぶり厚・ピッチ、さらには躯体厚の推定を行い、施工リスクを最小化することが目的です。

調査には電磁レーダ法が広く用いられています。高周波の電磁波をコンクリート内部に照射し、反射波の特徴を解析することで鉄筋の存在を把握します。

ただし実務では、測線の設計、狭小部でのアンテナ姿勢の工夫、測定環境調整、配管・スリーブ干渉部の障害物回避など、現場条件に応じた運用ノウハウが欠かせません。

こうした対応を組み合わせることで、精度の高い推定結果が得られ、施工前の意思決定を支えることができます。

現場の実例①:エレベーターピット躯体床調査

現場状況

エレベーターピット床。仕上げはモルタル層と推定され、表面の大きな損傷は見られなかった。

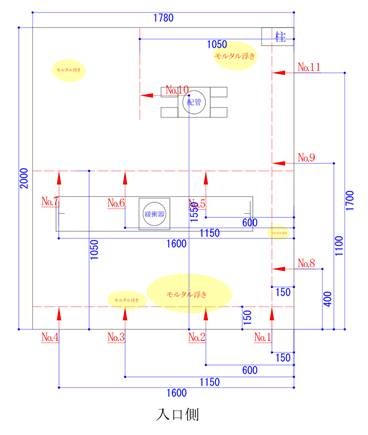

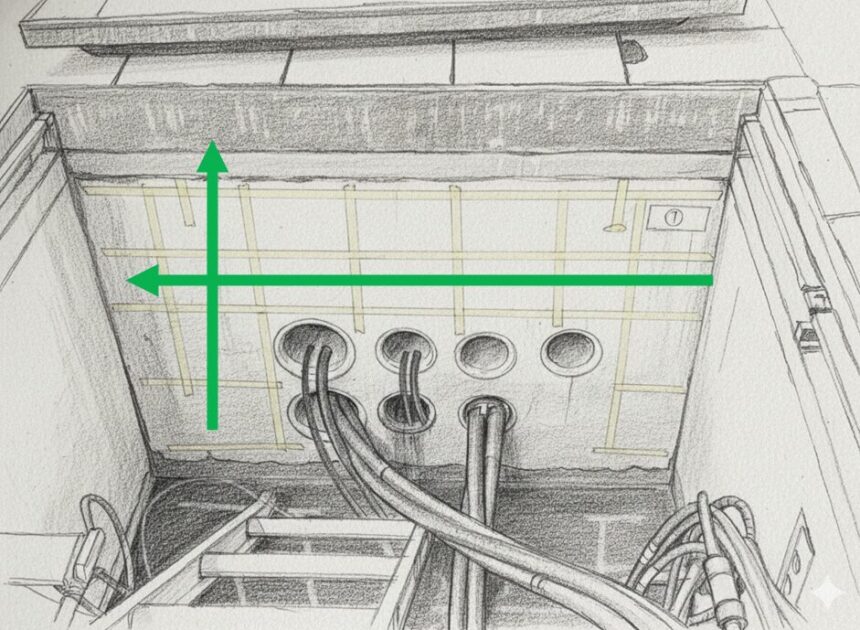

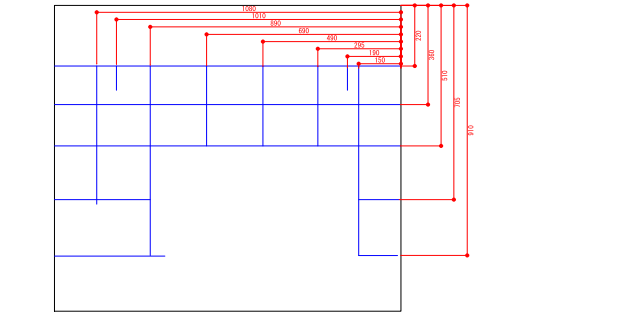

探査箇所の図

測定方法

電磁レーダ探査(ADSPIRE 01)。袖壁で比誘電率を決定し波形を取得。

測定結果(推定)

躯体厚:約317mm/かぶり厚:約30〜40mm

配筋:ダブル筋、ピッチは縦横とも約200mm前後

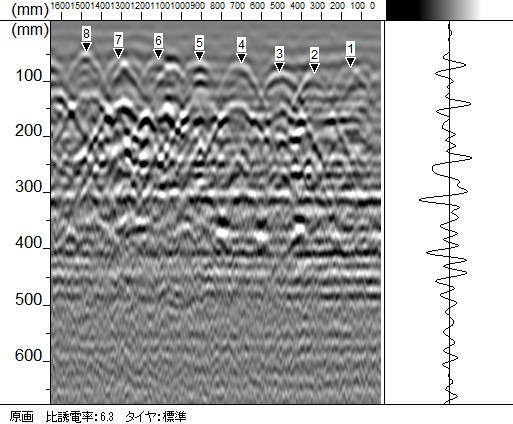

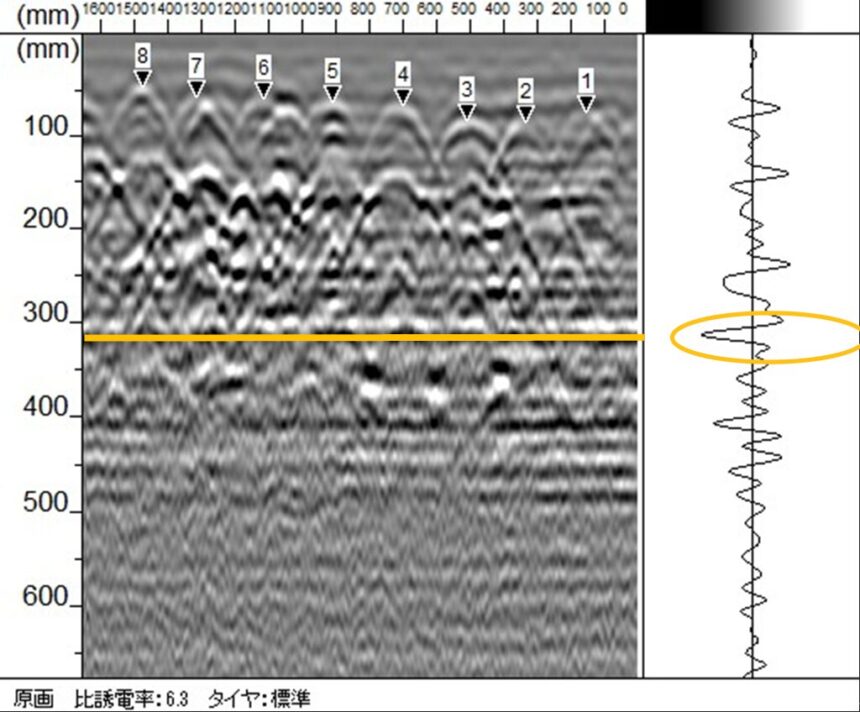

Bモードでは横縞が確認され、躯体厚反射が明瞭に検出された。

測定詳細

約317mm付近に躯体厚の反射を確認。Bモード(断面画像)の横縞(躯体厚の反射)にカーソルを合わせると、Aモード(反射波形)では左に触れている。

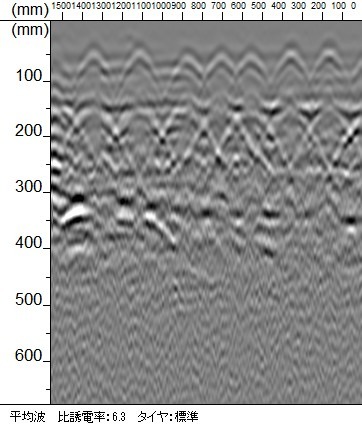

別の測線データを見ると、ダブル配筋であることが明確に分かる。

一か所のみのデータで判断するのではなく、複数箇所の結果を合わせて全体像を把握することが重要である。

備考

配筋と躯体厚を把握することが目的。

現場の実例②:既設トラフ内の配筋調査

現場状況

倉庫敷地内の既設トラフ。一部浸水が見られ、配管・スリーブの干渉が多く存在。

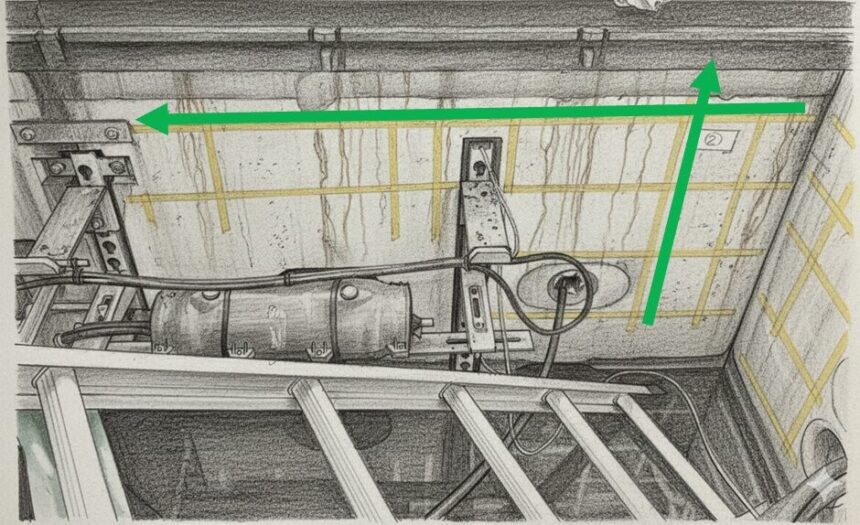

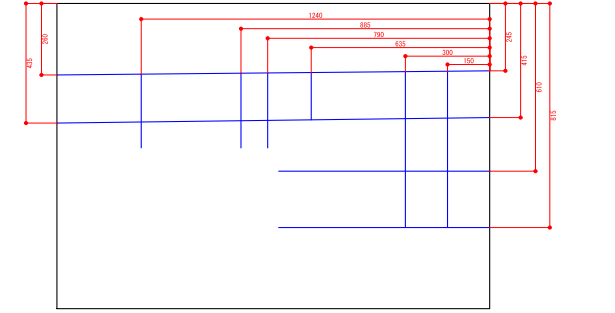

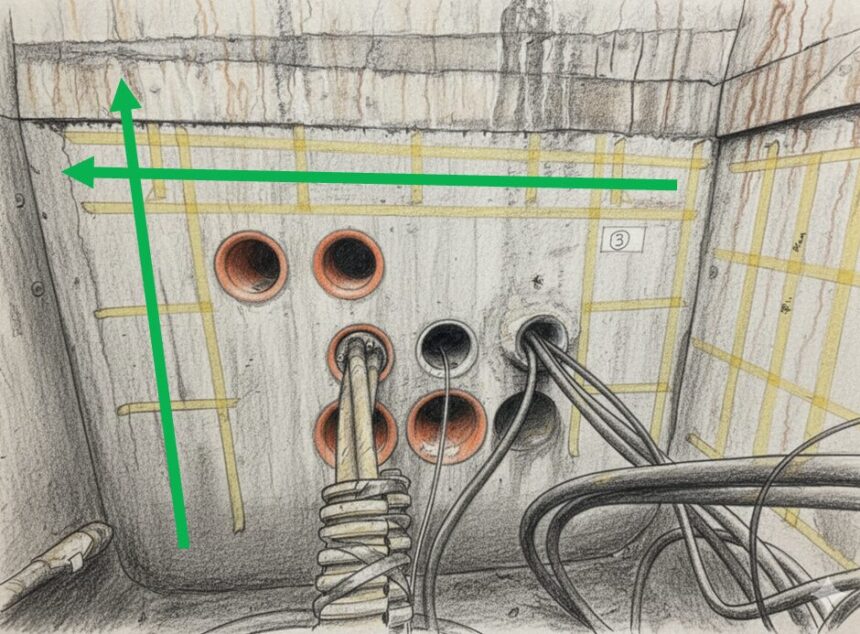

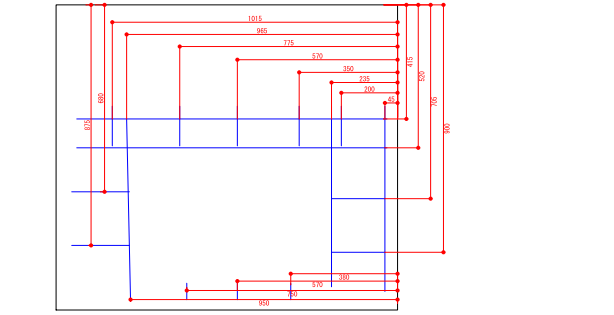

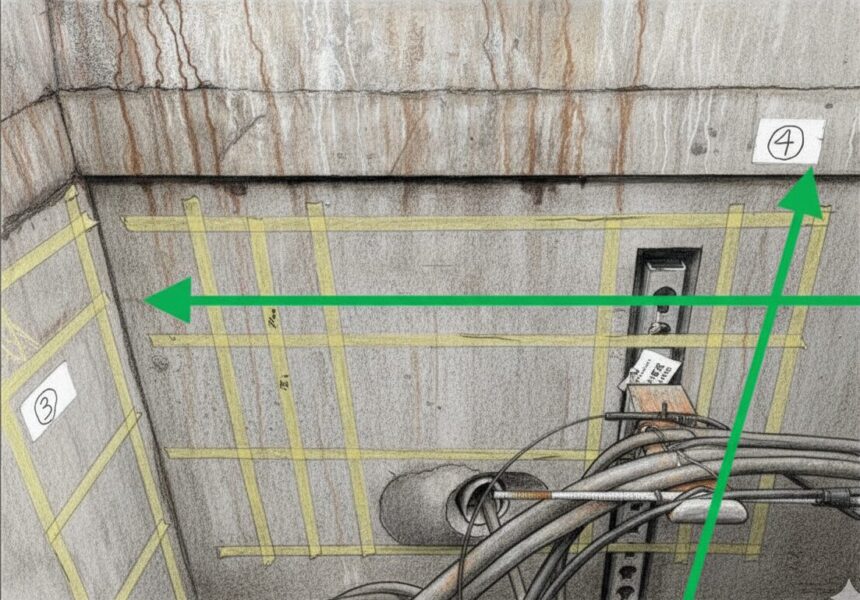

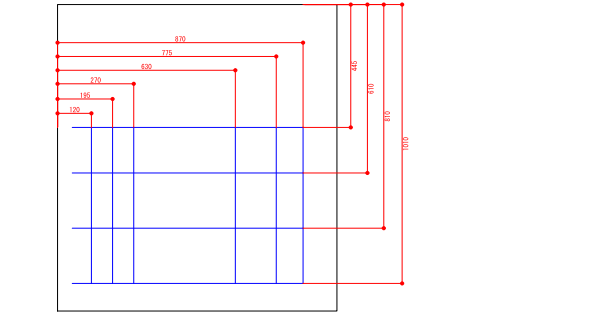

探査箇所の図

鉄筋位置①

鉄筋位置②

鉄筋位置③

鉄筋位置④

測定方法

電磁レーダ探査(NJJ-200)。干渉部を避けつつ複数測線を設定し、代表測線を解析。

測定結果(推定)

配筋分布を把握。エリアによって「配筋あり/無筋」の違いを明確に判定。

測定詳細

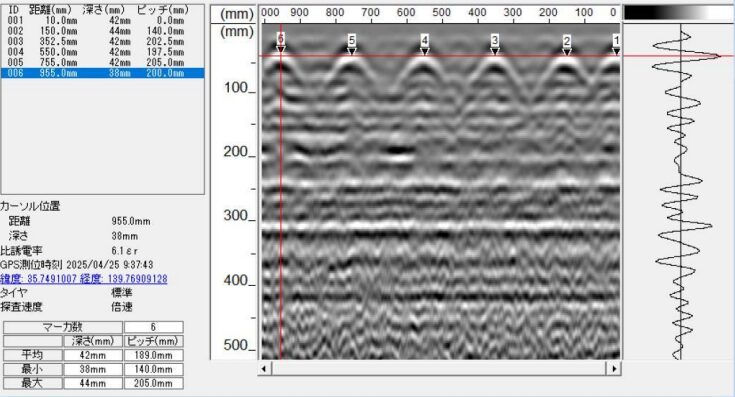

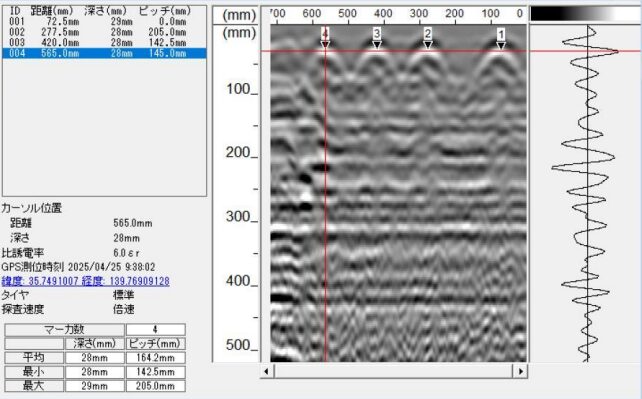

鉄筋位置①

鉄筋位置②

鉄筋位置③

鉄筋位置④

備考

浸水や狭小条件下での探査であったが、測定後にドリル穿孔と内視鏡確認を実施し、探査結果の裏付けを行ったデータ。複合エビデンスによる信頼性確保を重視した事例である。

現場の実例③:鉄筋調査(配筋)

- 現場状況

SRC構造物において、配筋状況の確認。施工図の記録が不足しており、正確な鉄筋配置の把握が必要であった。 - 測定方法

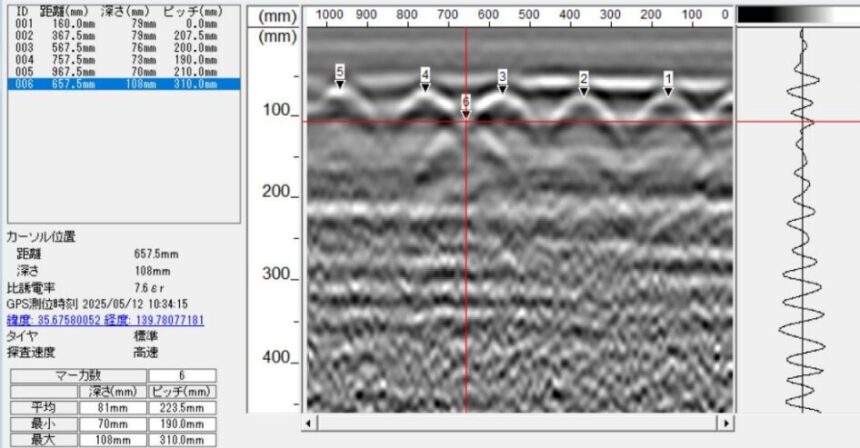

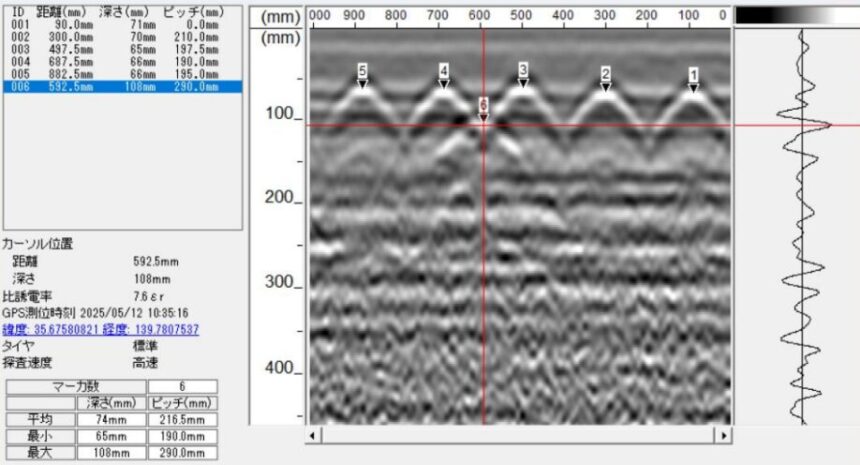

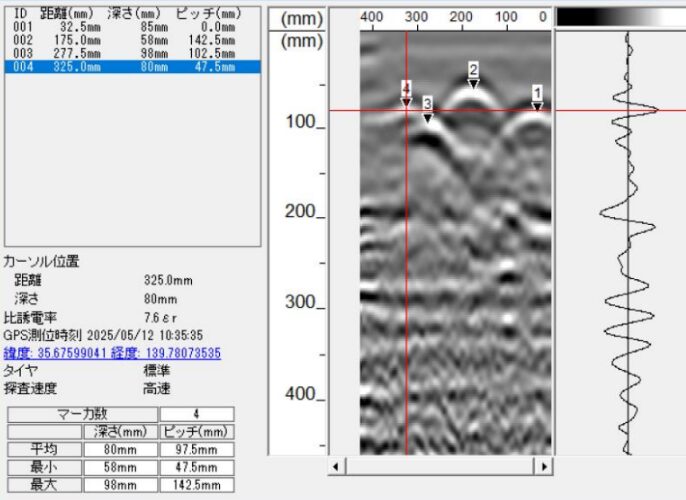

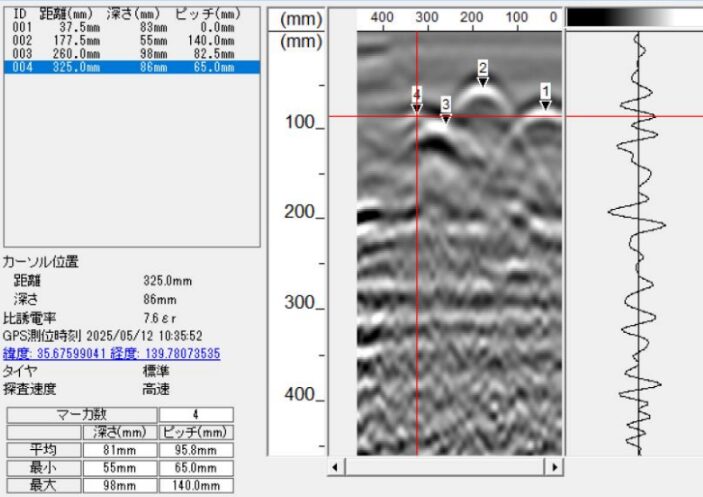

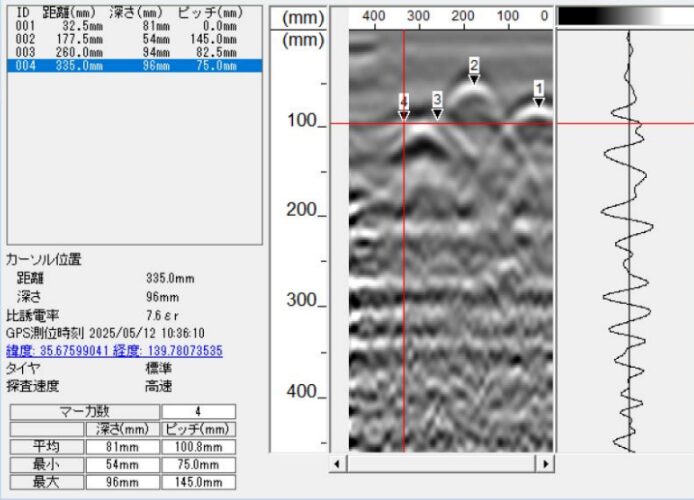

電磁レーダ探査を用いて複数ラインを走査。鉄筋位置やかぶり厚を解析。 - 測定結果(推定)

配筋:ダブル筋の可能性、ピッチ約200mm前後

かぶり厚:約35〜40mm - 備考

一部図面には記載されていなかった配筋も確認。このような場合は定着筋などの可能性が考えられる。

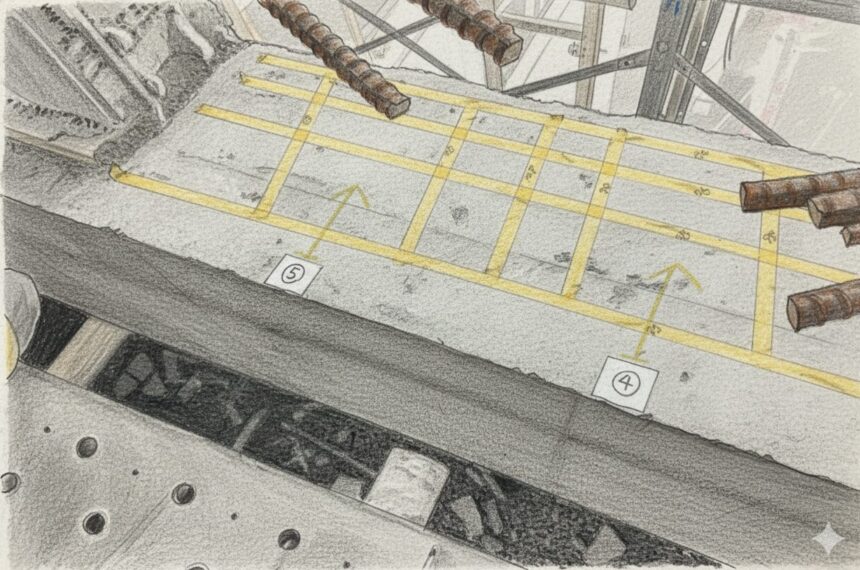

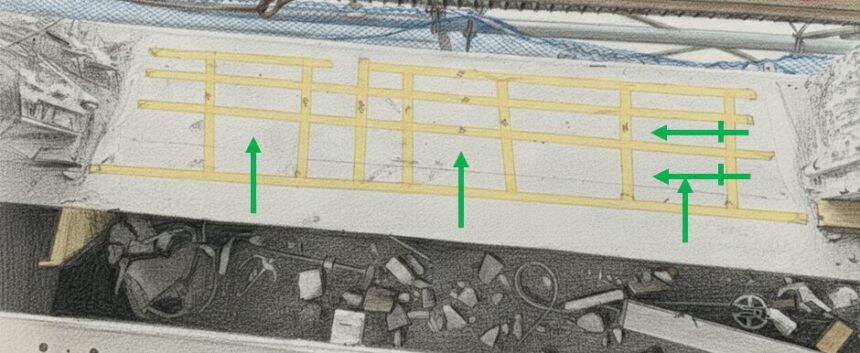

測定箇所

全体像

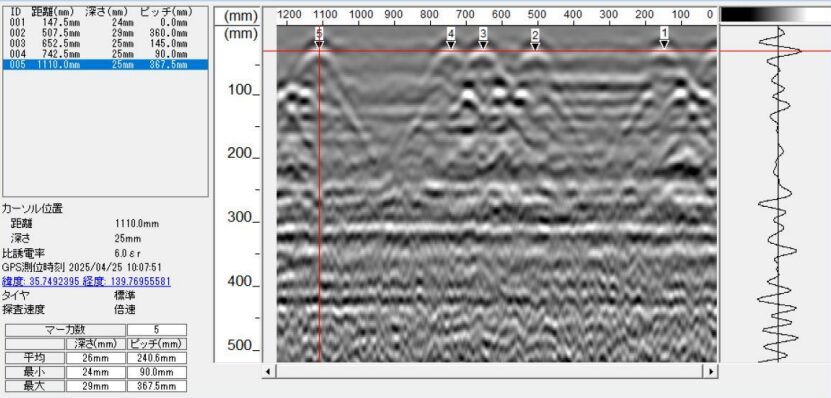

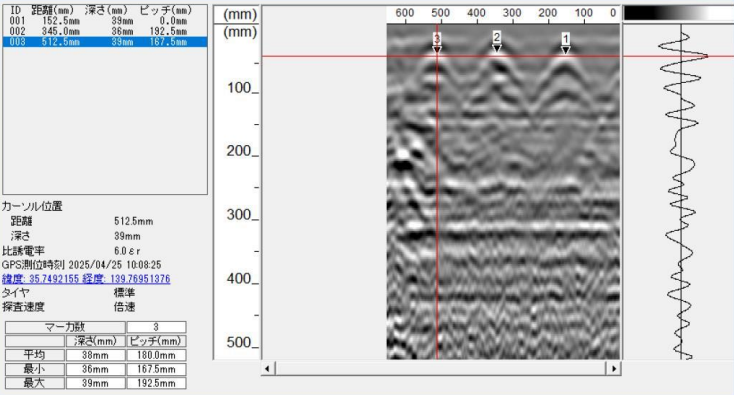

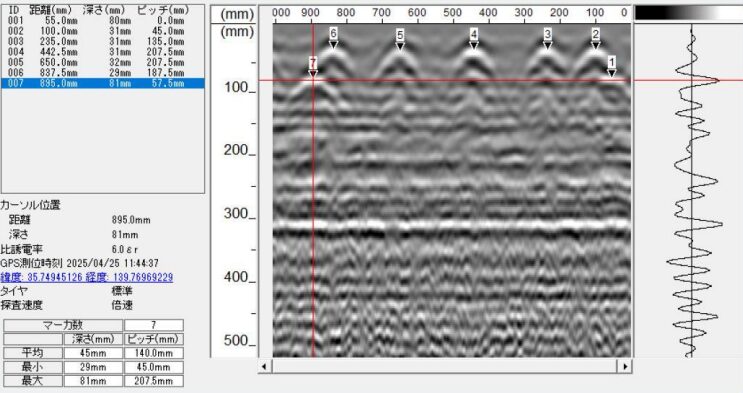

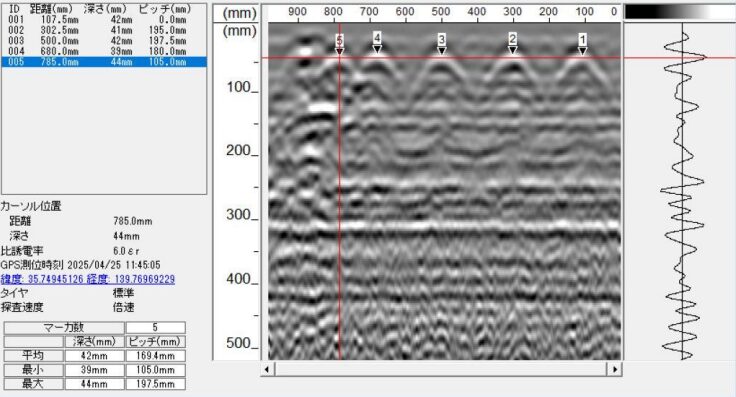

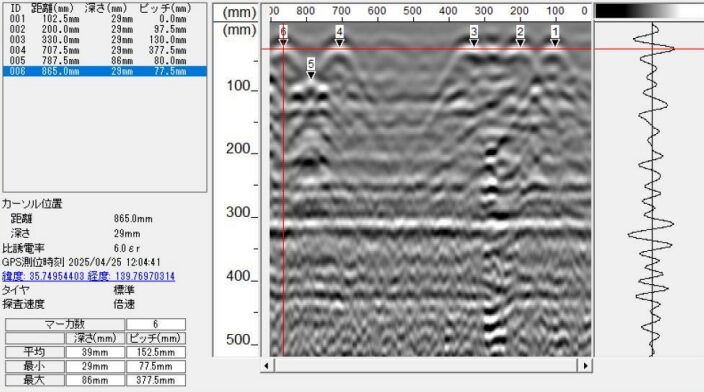

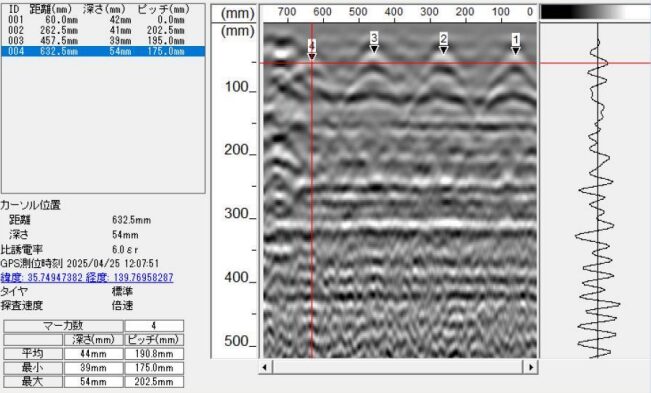

データ①

データ②

データ③

データ④

データ⑤

まとめ

鉄筋探査は「施工の安全性を高める調査」から「意思決定を支える証跡」に進化しており、今後も改修・新設の多様な現場で欠かせない役割を果たしていくでしょう。