コンクリートの空洞・豆板(ジャンカ)の調査とは?

コンクリート構造物の維持管理において、空洞や豆板(ジャンカ)の有無を把握することは極めて重要です。

これらの不具合は施工不良や経年劣化により生じ、表面的には目立たなくても内部で進行することで、将来的に耐久性や安全性に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

そのため、非破壊検査を用いて内部の状況を正確に調べていきます。

例:コンクリート表面の豆板(ジャンカ)

豆板(ジャンカ)とは、コンクリートの締め固め不足や配合不良、鉄筋の密集などにより生じる空隙部分で、砂利が露出したような状態を指します。見た目の問題だけでなく、防水性の低下やひび割れの誘発につながるため、早期発見と補修が欠かせません。

例:コンクリート内部のジャンカ(豆板)

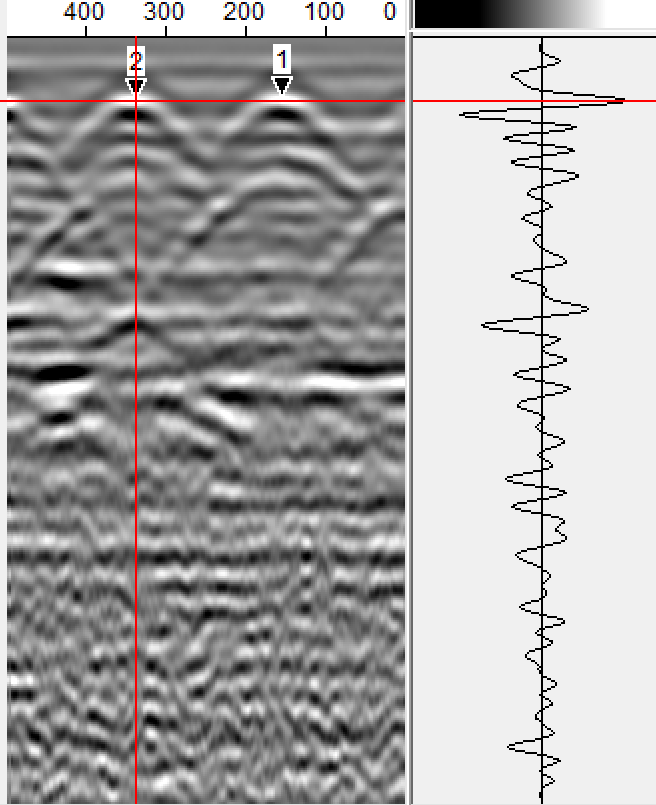

コンクリートの表面がきれいに仕上がっていても、内部に「豆板」が発生している場合があります。電磁波レーダーを用いることで、表面からは分からない内部の豆板も検出することが可能です。

現場の実例1:集合住宅・エレベーターピット床

現場状況

エレベーターピット床の配筋状況・配筋径・躯体厚さ・不具合の有無を確認するための調査した事例。表面は健全に見えるが、内部の配筋状況や不具合の有無を確認したい。

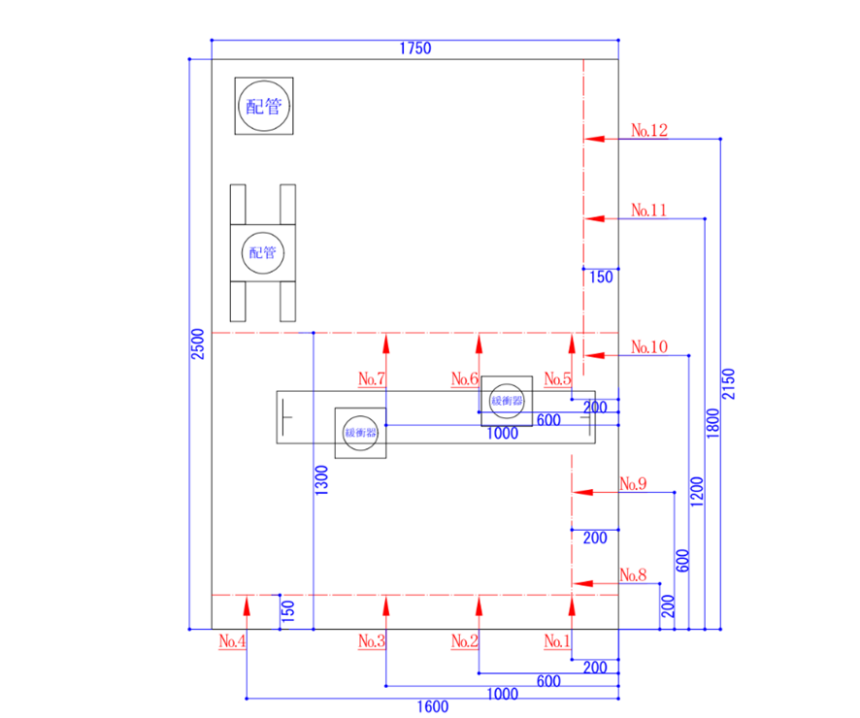

探査箇所の図

測定方法

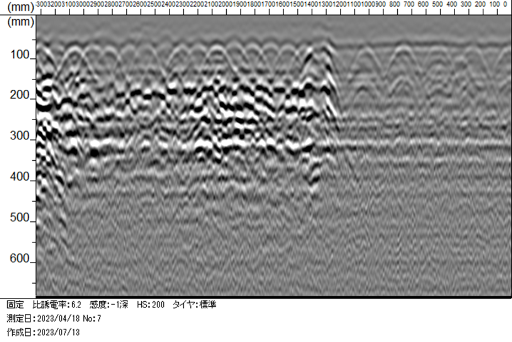

電磁波レーダ法(装置:ADSPIRE01)。空洞箇所を検出するために格子状に走査した事例。

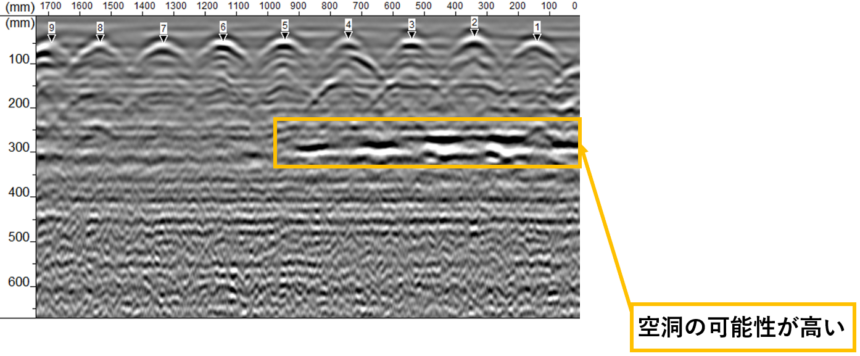

測定結果

- 躯体厚さ:推定約247mm。最浅部配筋の被り厚さは約34mm。

- 配筋:ダブル配筋の可能性が高い。ピッチ平均は縦約210.7mm、横約194.1mm。

- 不具合所見:広範囲にモルタル浮きを検知。約1350×900mmの範囲で深度275〜295mmに空洞疑いの反射波形を確認。

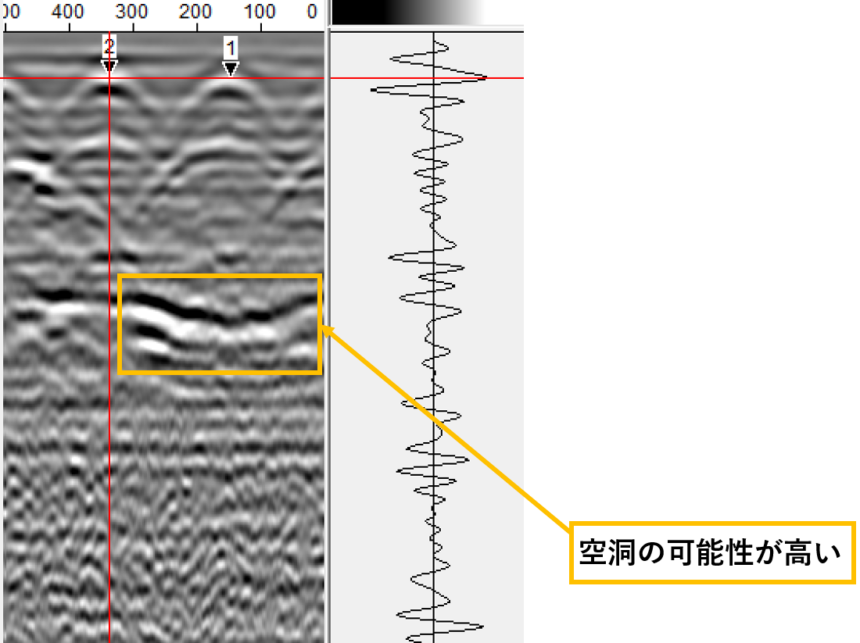

測定詳細

現場の実例2:集合住宅・エレベーターピット床(別現場)

現場状況

ピット床の健全性評価を行った事例。

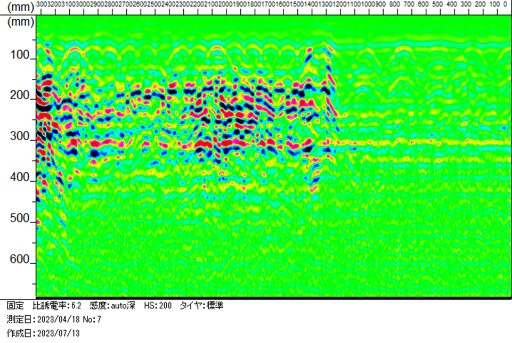

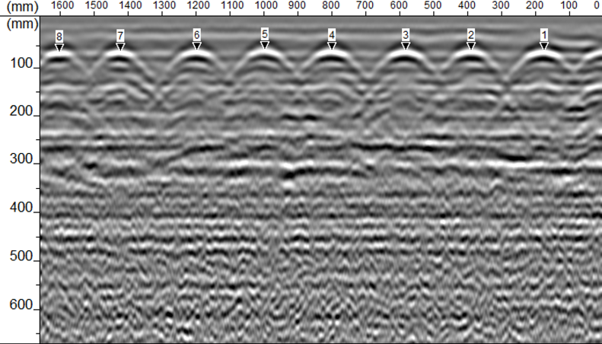

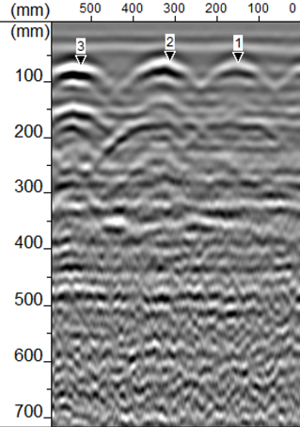

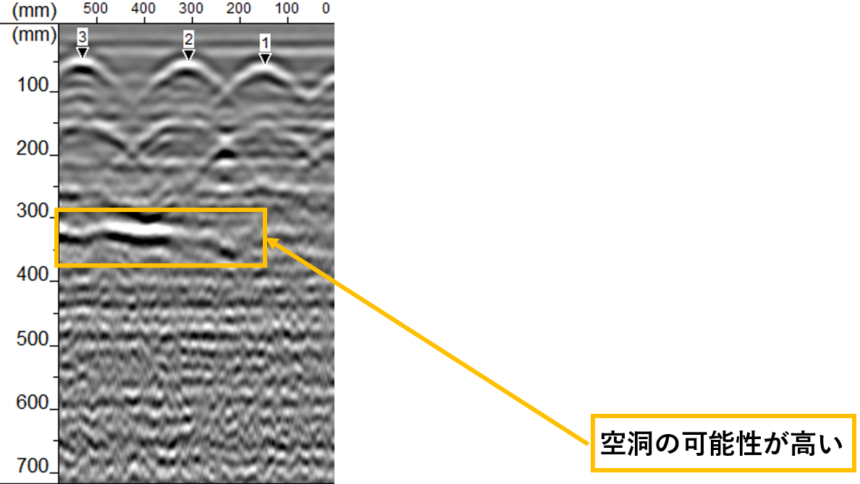

探査箇所の図

測定方法

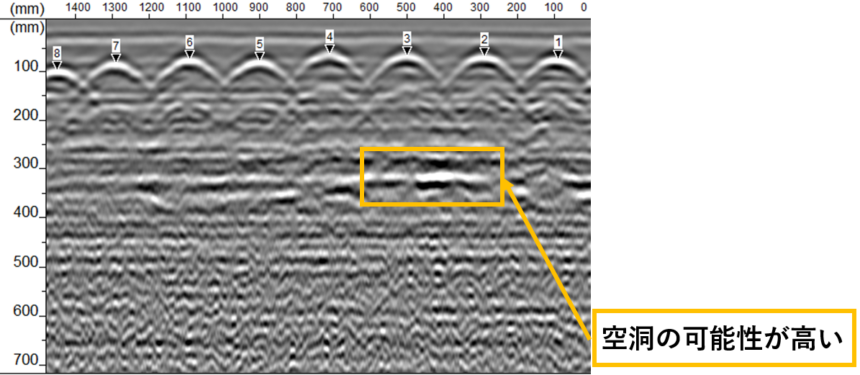

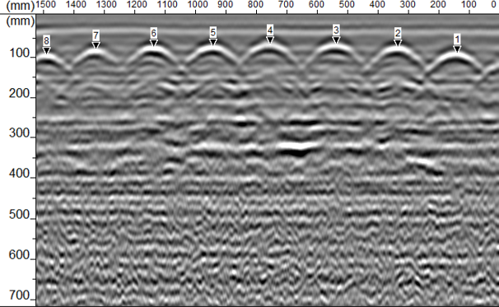

電磁波レーダ法(ADSPIRE)。図面上のNo.2とNo.9交点付近を含む複数ラインで高密度走査。

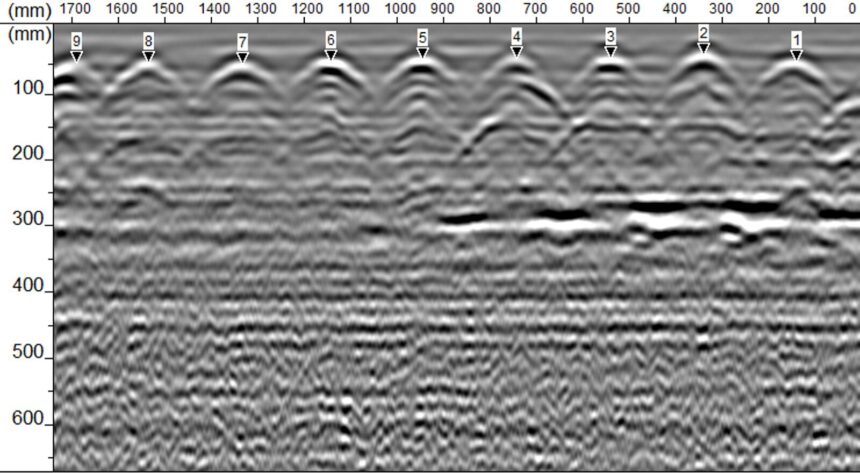

測定結果

- 躯体厚さ:推定約265mm。最浅部配筋は表面から約49mm。

- 配筋:ダブル配筋の可能性が高い。ピッチ平均は縦約194.6mm、横約186.3mm。

- 配筋径:D13推定。

- 不具合所見:No.2×No.9交点付近(深度約330mm)に空洞疑いの反射波形。表面の浮き・クラックは顕著でなし。

測定詳細

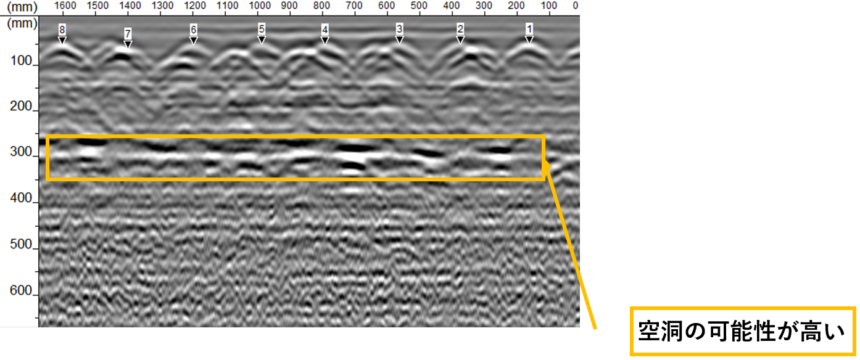

現場の実例3:物流倉庫床/外部駐車場床

現場状況

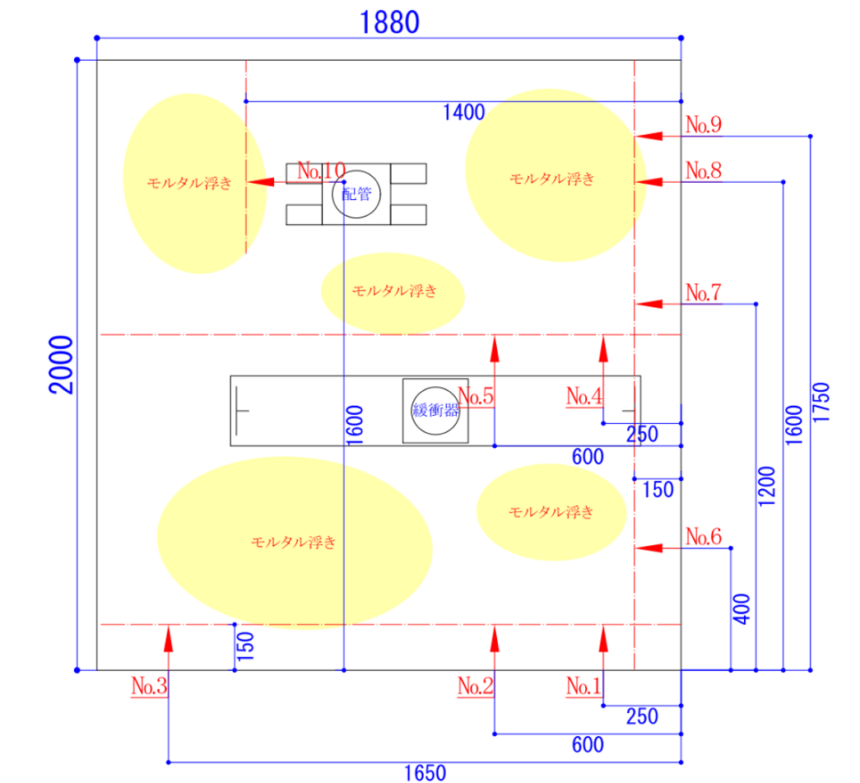

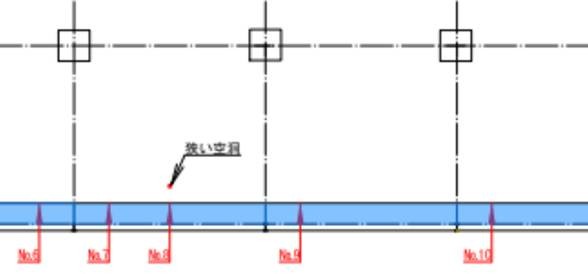

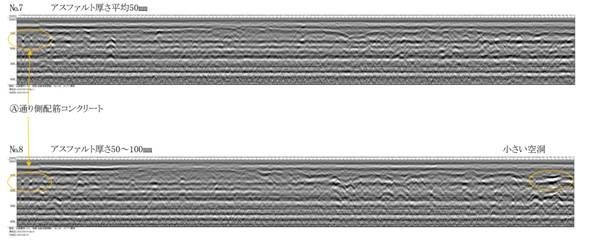

倉庫内で局所陥没が発生。外部駐車場も含めて床下空洞の有無を調査。青塗り範囲のみ配筋、それ以外は無筋とされるエリア構成での探査事例。

探査箇所の図

測定方法

電磁波レーダ法(NJJ-200)。疑義箇所をドリル穿孔後に内視鏡で直接確認を行った事例。

測定結果

- 倉庫内:走査ラインNo.7・No.8付近で空洞疑いの反射波形を検出。無筋域で反射特性が顕在化。

- 追加確認:穿孔+内視鏡で空洞の存在を裏付け。

詳細

まとめ:非破壊検査の意義と今後の展望

エレベーターピットや倉庫床といった人命や安全に直結する部位では、空洞や浮きを早期に検出することで、大規模な事故や補修費用の増大を未然に防ぐことが可能になります。

構造物の長寿命化と安全確保のためには、定期的な非破壊検査と的確な維持管理が欠かせません。今回紹介したような調査事例は、その必要性を裏付ける具体的な証左であるといえるでしょう。